母親的遺產

母親的遺產

許書寧

「八月……每到這個月份,胸中總會感到一股炙熱的疼痛。」

原子彈掉下來的那一年,他17歲。

小崎登明修士,原名田川幸一。父親來自黑崎村,母親誕生於浦上,二者皆出自虔誠的長崎地區天主教家庭。為了生計,年輕夫妻遠赴朝鮮,定居於今日北韓境內緊鄰俄國邊境的羅津村,經營肉鋪維生。1928年3月,長子幸一誕生。

「我幾乎想不起父親的面容。」幸一7歲那年,父親因病過世:「我沒有挨罵的記憶,也沒有被誇獎的記憶。無論我怎麼努力回想,腦袋裡也只有一個模糊的畫面,好像曾經被父親帶去看海。」

田川家居住的羅津村雖小,卻住著不少懷抱夢想出海拓荒的日本移民。幸一在村裡的日本人小學就讀,是班上唯一的基督徒。那份「異樣感」讓小小年紀的他很是難堪,也經常因「特殊身分」遭到同儕的排擠與嘲弄。他深感委屈,卻不敢向寡母抱怨,因為信仰是母親的唯一寄託。

「媽媽的手簡直和念珠黏在一起了。」

羅津村的童年記憶中,母親手持玫瑰念珠祈禱的身影佔了絕大部分。每到主日天,他也總會看見母親獨自跪在掛著聖像畫的房內,誦唸無法參與彌撒時的補贖經文。

小學畢業後,幸一在升學口試時被迫面對「踏繪」(註一)的考驗。戰時軍國主義盛行,教官刻意刁難:「如果天皇的軍隊和基督的軍隊打仗,你效忠哪一邊?」可憐的幸一咬緊牙關,滿面通紅,好不容易才擠出答案:「我效忠基督的軍隊!」話一說完,絕望的淚水就像斷線珍珠般滾落下來。沒想到,那毅然不屈的態度反而讓主考官印象深刻。入學後,教官笑著告訴幸一:「你的筆試成績普普通通,其實是靠口試錄取的。」

幸一身體孱弱,十三歲時罹患結核性骨髓炎。為了讓兒子接受更完善的醫療,母親毅然變賣家產返國。母子倆風塵僕僕,總算抵達老家浦上。

「阿幸,看!那是我們的教堂。」

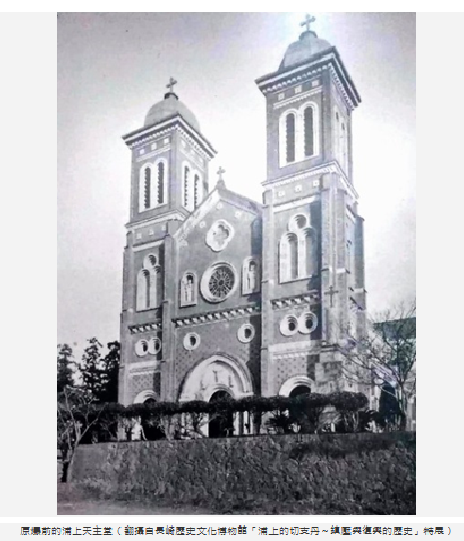

矗立於眼前的,是坐落於小丘上方的壯麗天主堂。羅曼式雙塔高聳入雲,頂端的十字架在陽光照射下閃閃發光,燦爛輝煌。幸一心口湧上難以言喻的熱潮。他想起過去在羅津因信仰受到的排擠與侮辱,不覺挺起胸膛,溼了眼眶。母子倆放下行囊,面朝小丘奉獻感謝的祈禱。

回到長崎後,幸一開始了漫長的療養生活。

看著同齡孩子蹦蹦跳跳地上學,自己卻被困在硬梆梆的石膏模具中,真是痛苦的折磨。在那段孤獨晦暗的時日,母親的祈禱、陪伴與照顧是極大的慰藉。臥床兩年半後,幸一總算恢復健康。出院當天,母子倆前往本河內山頂的聖母泉謝恩,正好遇上方濟住院會士(O.F.M. Conv.)帶著神學院的小修生們前來祈禱。清冽的泉水潺潺,應和著小修生和諧的拉丁文禱聲,宛若天籟。那美麗的畫面讓幸一印象深刻,首次萌生「我以後也想和他們一樣」的渴望。

1945年8月9日的清晨,無異於過去每一天的開始。

窗外鳥語啁啾,陽光普照。用過簡單的早餐後,幸一照例於離家前呼喊「媽,我出門了!」。母親沒有回覆,他也不特別在意。沿著屋外的石階往下走時,幸一蹲下來綁緊木屐的繫繩;赫然回首,見到母親從廚房小窗露出臉來微笑。

那個微笑,竟成訣別。

早上11點2分,原子彈在浦上上空503公尺處炸裂。

那時候,幸一正在2.6公里外的隧道工場內製作魚雷的安定推進器。隨著幾乎貫穿耳膜的巨響,猛烈的暴風掃入,所有照明於瞬間熄滅,周遭一片黑暗。

不久後,隧道內湧入大批形同鬼魅的傷患:頭髮燒盡、皮膚剝落、血流如注、衣不蔽體…幸一看得膽戰心驚,掛念起母親安危,忘我地向外狂奔。誰知道,外頭的景象更似人間煉獄。熟悉的田園風景消失無蹤,取而代之的,是滿地的模糊血肉與焦黑的斷肢殘臂。

「發生了甚麼事?究竟發生了甚麼事?」

經過三菱兵器工場時,幸一與幾個年輕人聯手救出一名雙腿被壓傷的女學生。他們將她放在擔架上,正準備扛到鐵軌邊等待救援列車運送,忽然聽見上空傳來敵機飛行的聲音。眾人嚇得臉色蒼白,就那樣拋下擔架和動彈不得的女學生,四處逃竄。

幸一逃往林中,樹下也是橫屍遍野。他小心翼翼地跨過散亂的肢體,忽然瞥見不遠處有個熟悉的身影。那人也在隧道工場工作,長他3歲,為人蠻橫霸道,經常無故毆打瘦弱的幸一,做盡侮辱之能事。現在,向來趾高氣昂的死對頭倒在地上肚破腸流、抽蓄哀號,幸一卻毫髮無傷。逆轉的形勢讓幸一產生高人一等的錯覺,開口咒罵:「活該!惡有惡報!」

來到浦上川時,沿岸趴滿了口渴的傷患,水面上漂浮著數不清的死屍。幸一脫下木屐,正準備踏入黏稠的水中渡河,忽然從背後伸出一雙小手,緊抓著他的腿不放。「大哥哥,救命…」一個十歲左右的男孩倒在地上:「我的腳受傷了,拜託你帶我走好嗎?到哪裡都行,求你救救我…」幸一鐵了心:「你在這裡等著,救援隊很快就來了。」說完,猛力掙脫男孩的小手,頭也不回地過河。直到對岸,還聽得見男孩微弱的哭喊聲:「大哥哥…大哥哥…救救我…」

「戰爭,不只是國與國之間的事。對於17歲的我而言,更是極為苦澀的內心爭戰。」幸一日後回想:「原子彈摧毀的不只是有形可見的事物,更包括人心。」

花了五個多小時,幸一總算回到「家」。那裡距離爆心點僅有500公尺,甚麼都不留,甚麼都沒有,今晨離家時的景象不復存在,原該是家的所在正在燃燒。灰燼中分不出磚瓦,也認不出門窗。

「媽媽!」幸一茫然叫喚,卻聽不見母親的回答。

「媽媽!」他再叫,焦土上一片死寂,沒有任何生命跡象。

當天晚上,幸一呆坐在地上眺望餘火,衣服上尚帶著熟悉的母親氣味。半夢半醒間,他似乎看見母親的身影。「媽媽!妳在哪裡?」他焦急地大喊,母親淺淺笑著,沒有回答。幸一驚醒,忽然憶起她生前講過的故事……

從前從前,有一隻愛唱反調的小青蛙。母親說東他便往西,說山他便向川,叫他幫忙他卻玩耍,要他讀書他偏睡懶覺,真是傷腦筋。青蛙媽媽臨終時,怕河邊的泥土不穩固,想叫兒子把自己埋在山上,便故意對小青蛙說:「我走後,請把我埋在河邊。」誰知道,母親的死讓小青蛙痛改前非,第一次遵囑而行。不久後,豪雨引發洪水,竟把葬在河邊的青蛙媽媽給沖走了。因此,每逢下雨天,小青蛙就會呱呱哭喊:「媽媽被沖走了!媽媽在哪裡?」……

「青蛙媽媽被水沖走了,我的媽媽被火燒掉了。」

幸一意識到母親已不在人世,想起他三歲前吸過的乳、五歲前坐過的膝,又憶起今晨離家時從窗口窺見的微笑,遂放聲大哭起來。

幸一在充滿輻射的荒野上露宿了將近20天。

在那之後,與母親在聖母泉祈禱的回憶帶領他前往本河內,最終成為方濟住院會的修道士。進入修會時,幸一給自己取了一個修道名「小崎登明」,那名字承繼自四個世紀前的年輕殉道者「小崎多默」。在走向十字架的旅程中,15歲的小崎多默曾經寫下一封給母親的遺書,相約天國再見……

「進入修道院後,我得知聖國柏神父(註二)的生平,以及他在奧斯威辛集中營中成就的事,受到莫大的衝擊。我忍不住比照自己軟弱又自私的經歷:拋下負傷者逃跑、不肯寬恕仇敵、對弱小者見死不救……這一切醜惡的行徑,固然可以歸罪於否定人性的戰爭與原爆;信仰卻讓我明白,就算處在超過極限的狀態下,人還是可以成為和平之子。耶穌基督是如此,聖國柏神父也是如此。」

母親去世50年後,小崎登明修士開始擔任分享原爆體驗的講者。藉著一次又一次地赤裸面對自身的軟弱,公開坦承不堪回首的過去,祈願真正成為天父手中締造和平的工具。

「信仰是甚麼?信仰是母親留給我的財產。」

八月,是傷痛與孤獨的月份,是認罪與悔改的月份,也是和平與希望的月份。

原子彈掉下來的那一年,田川幸一17歲,失去了母親。

現在,小崎登明修士92歲,住在長崎縣郊的天主教安養院中,依然持續著交接記憶的工作。

母親的微笑是他信仰生活的原動力。

(本作刊登於2020年3月號《宇宙光》雜誌)

註一:「踏繪」是德川幕府信仰迫害體制下用來取締基督徒的道具。藉著要求所有人踐踏、侮辱、唾汙繪有十字架或耶穌聖母像的銅板浮雕,確認其「非異宗」身分。

註二:聖國柏(St. Maximilian Kolbe, 1894.1.7~1941.8.14),波蘭籍天主教神父,方濟住院會士。二次大戰期間,在奧斯威辛集中營自願代替他人進入餓死牢,最終遭注射石炭酸毒殺。1982年由天主教會正式宣認為殉道聖人。

轉載自許書寧部落格